清华北大EMBA联考中的逻辑测试,本质上并非考察逻辑学专业知识,而是考察考生的【批判性思维】能力。这是一种用于决策和判断的思维工具。

具体来说,它考察的是考生在复杂的商业和管理环境中,能否做到:

1、快速理解信息:

在大量文字中迅速抓取关键信息(概念、论点、论据、结论)。

2、清晰分析结构:

辨析一段论述中的推理脉络和论证结构。

3、有效评估论证:

判断证据的可靠性,评估证据对结论的支持强度,发现论证中的漏洞和隐含假设。

4、得出合理结论:

基于给定信息,进行合理推断,避免主观臆断。

因此,备考逻辑的关键不在于死记硬背逻辑学术语和规则,而在于转变思维方式,学会像一位冷静、客观、严谨的管理者一样去阅读、分析和评估信息。正如官方大纲所言:“不考查逻辑学的专业知识,而是围绕题干内容来思考、评价。”

【敲黑板,划重点】

历年的清华北大EMBA逻辑真题显示,5道逻辑题目中一般有3、4道考察的都是论证逻辑,形式逻辑考的很少。而且,很多年份,5道逻辑全部考察的是伦镇个逻辑。

但是,不少考生对联考中的形式逻辑与论证逻辑的解题技巧,很是迷惑与经常混淆。下面我们通过区别二两的核心要素及两道例题来说明一下。

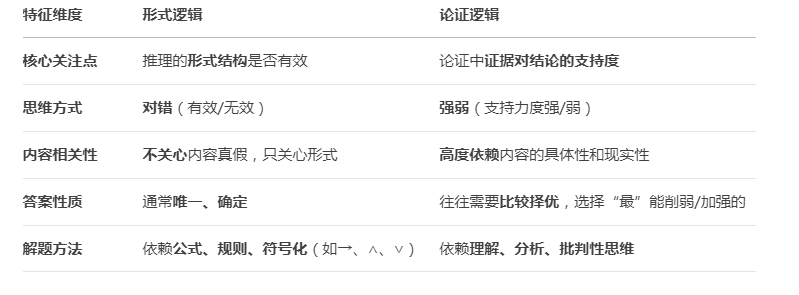

一、含义与核心区别

|

1. 形式逻辑

含义:形式逻辑研究的是思维的形式结构及其规律。它不关心推理内容的具体真实性,只关心推理形式的有效性。其核心是研究概念、判断(命题)和推理之间的形式关系,特别是前提和结论之间的必然性推导关系。

核心思维:“对错”思维。就像做数学题一样,基于一套明确的规则(如逻辑联结词“所有”、“有些”、“且”、“或”、“如果…那么…”、“并非”等),来判断一个推理过程在形式上是否有效。答案通常是唯一和确定的。

常见题型:直言命题推理、三段论、复合命题推理(假言命题、选言命题)、模态命题、逻辑规律(矛盾律、排中律)应用等。

2. 论证逻辑

含义:论证逻辑研究的是论证的构建、评估和批判。它关注的是一个结论是如何被一系列理由(论据) 所支持的。它评估的是论据对结论的支持强度,这种支持不一定是100%必然的,而是或然的(可能性的)。

核心思维:“强弱”思维。没有绝对的对错,只有支持关系的强弱。需要评估证据的可靠性、证据与结论的相关性、是否存在其他解释、论证是否存在漏洞等。

常见题型:削弱题、加强题、假设题、解释题、评价题、结论题(概括论点)等。这是管理类联考逻辑中题量最大的部分。

二、举例与解析

示例一:形式逻辑

某公司共有包括总经理在内的20名员工。有关这20名员工,以下三个断定中只有一个是真的:

Ⅰ. 有人在该公司入股。

Ⅱ. 有人没在该公司入股。

Ⅲ. 总经理没在该公司入股。

根据以上信息,可以推知以下哪项为真?

A. 20名员工都入了股。

B. 20名员工都没入股。

C. 只有一人入了股。

D. 只有一人没入股。

【解析】

识别题型:

本题涉及直言命题(“所有S都是P”、“有的S不是P”)之间的矛盾关系和真假判定,是典型的形式逻辑题。

分析形式结构:

断定Ⅰ: “有人入股” = “有的人入股了”(逻辑形式:有的S是P)

断定Ⅱ: “有人没入股” = “有的人没入股”(逻辑形式:有的S不是P)

断定Ⅲ: “总经理没入股”(逻辑形式:某个S不是P)

运用逻辑规则:

首先,假设Ⅲ为真(总经理没入股)。如果Ⅲ为真,则必然可以推出Ⅱ“有人没入股”也为真。这就出现了两个真断定,与题干“只有一个真”的条件矛盾。因此,假设不成立,断定Ⅲ必为假。

既然Ⅲ假,则“总经理没入股”为假,意味着“总经理入股了”为真。

由“总经理入股了”为真,必然可以推出Ⅰ“有人入股”为真。

现在已知Ⅰ为真。又因为“只有一个断定是真的”,所以既然Ⅰ为真,那么剩下的断定Ⅱ“有人没入股”必须为假。

得出必然结论:

“有人没入股”为假,根据矛盾关系,它的矛盾命题“所有人都入股了”就为真。

答案:因此,可以推知A项“20名员工都入了股”为真。

本题特点:

解题过程像解方程,完全基于逻辑联结词的含义和命题之间的真假关系进行形式推导,不需要知道“入股”具体是什么意思。答案是绝对确定的A。

示例二:论证逻辑

人们普遍认为,体育运动能够有效提高学习效率,科学家们对此做了相关实验:他们将被试者分为两组,第一组运动强度大,第二组运动强度小。实验结果显示,第一组的学习效率比第二组高出许多。因此科学家得出结论:运动强度越大,学习效率越高。

以下哪项如果为真,最能削弱科学家的结论?

A. 运动强度过大,会导致身体疲惫,精神不集中。

B. 第一组中被试的原有学习效率就高于第二组。

C. 两组被试的年龄和心理素质差异不大。

D. 学习效率的提高取决于多种因素。

【解析】

识别题型:

这是经典的“削弱题”,属于论证逻辑。我们需要找到一个选项,来质疑“运动强度越大,学习效率越高”这个结论。

分析论证结构:

论据:一个对比实验。高强度组(第一组)的学习效率比低强度组(第二组)高出许多。

结论:运动强度越大,学习效率越高。(即强度是效率高的原因)

寻找削弱角度:要削弱这个因果结论,核心是指出这个实验对比是不可靠的,存在其他原因(他因)导致了两组学习效率的差异,而未必是运动强度本身。

A项 谈论的是“运动强度过大”的负面效果,这质疑的是结论本身成立的可能性,但并没有直接攻击当前实验的可靠性。当前实验结果是高强度组效果更好,A项并未解释为什么在这个实验中会出现这个相反的结果。削弱力度较弱。

B项 指出两组被试在实验开始前就存在差异——“原有学习效率”不同。这意味着,最后学习效率的差异,可能根本不是运动强度造成的,而是他们本身自带的属性造成的。这直接破坏了实验的对比基础(未控制变量),严重质疑了“强度”与“效率”之间的因果关系。这是极强的削弱。

C项 指出两组在其他方面(年龄、心理素质)差异不大,这反而是在支持实验的严谨性,加强了科学家结论的可信度,与问题要求相反。

D项 是一个笼统的说法,指出效率提高原因很多。这虽然暗示强度可能不是唯一原因,但没有具体指出当前实验到底存在什么问题,削弱力度非常模糊和微弱。

答案因此B项是最能削弱科学家结论的选项。

本题特点:

没有绝对正确的答案,需要在多个看似都有关系的选项中,比较哪一个对论证关系的破坏力最强。解题需要深入理解论证内容,并运用批判性思维进行评估。

猜您喜欢:

1、清华北大EMBA面试1对1密训辅导 》》

2、清华北大EMBA联考名师辅导》》

3、清华北大EMBA联考笔试大纲 》》